破解深部碳循环谜题:俯冲带流体中或并不存在“碳-硅种型”

文章来源:程南飞 | 发布时间:2025-04-30 | 【打印】 【关闭】

近日,深海极端环境模拟研究实验室程南飞副研究员(第一作者)、周義明研究员(通讯作者)及其合作者在地球科学国际权威杂志《Communications Earth & Environment》上发表了题为“Carbon-silicon species are unlikely in subduction-zone fluids”的研究成果。

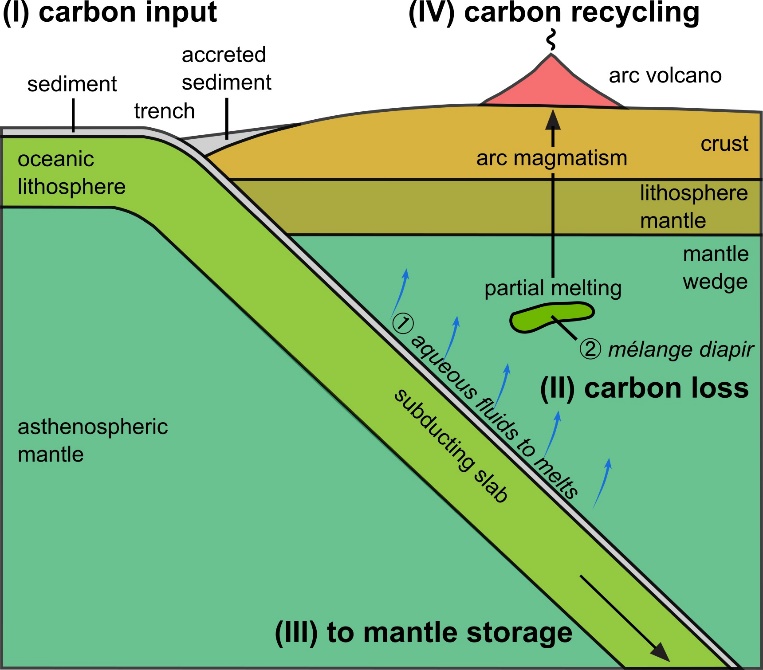

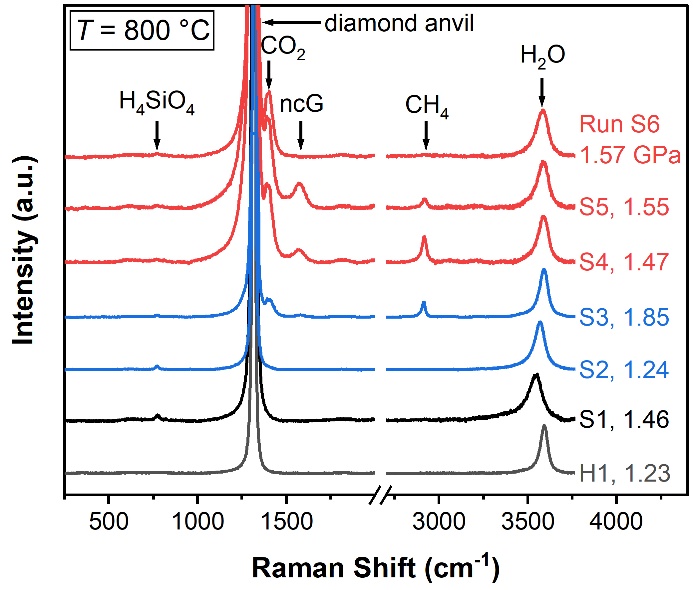

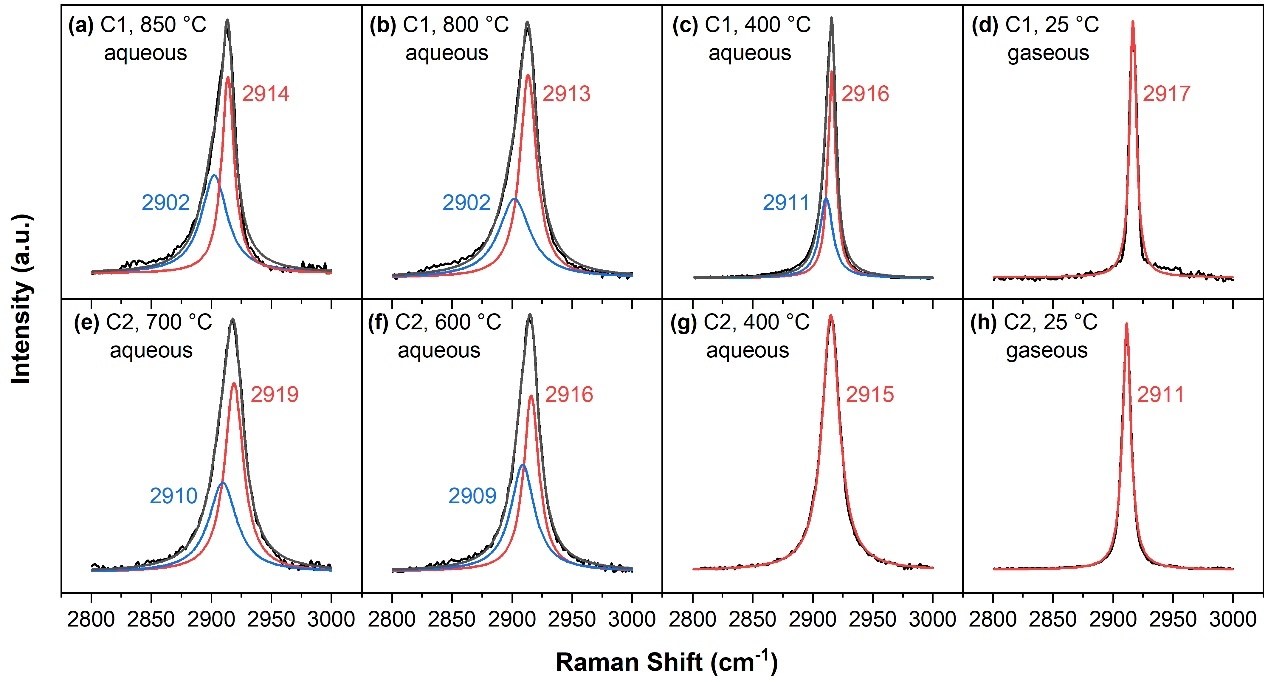

该研究聚焦于俯冲带中的含碳流体。这些流体在地球深部碳循环和全球气候变化中发挥着关键作用(图1)。鉴于地球内部以硅酸盐为主,含水流体中碳-硅种型(C-Si species)的存在性对于评估从俯冲板块到地幔楔块并最终到地球表面的碳通量的规模至关重要,但该存在性仍然存在争议。为了解决这一争议,我们在与以往实验研究相当的俯冲带条件下,利用可视反应腔(例如,热液金刚石压腔)和拉曼光谱仪对含有碳和硅的高温高压流体进行了全面的原位调查。实验结果显示,在接近C-CO2缓冲剂的氧化条件下,未发现任何碳-硅种型存在的证据(见图2)。值得注意的是,在还原条件下,在不含硅酸盐的含CH4高温流体甚至是纯CH4气相中,出现了一个靠近CH4主峰的肩峰(图3)。这在以前被解释为碳-硅种型的证据,我们的结果表明它只是来自CH4的热峰。因此,俯冲带流体中不大可能存在碳-硅种型,我们无需根据该假设调整现有的深部碳循环模型。

图1. 以深部碳循环为视角的俯冲带示意图。碳通过多种途径参与深部循环:(I)沉积岩和大洋岩石圈(即地壳和岩石圈地幔)岩石向俯冲带输入碳。(II)在俯冲过程中,碳通过脱挥发分作用、溶解及部分熔融等方式从俯冲板块中释放。(III)部分碳被进一步带入地幔深处并储存;(IV)一部分碳通过弧火山作用重新返回地表。需要注意的是,俯冲板片中碳的释放可以用两种端元模式来解释。①传统模式:认为俯冲板块释放的流体和熔体导致地幔楔发生部分熔融,从而产生弧岩浆;②混杂岩(mélange)模式:认为俯冲板块的沉积物、蚀变洋壳和水化的地幔物理混合形成的混合岩,以底辟(diapirs)的形式上升到地幔楔,熔化后产生弧岩浆。

图2. 比较纯H2O(H1实验)、SiO2-H2O(S1实验)和SiO2-COH(S2-6实验)体系在800 ℃和约1.5 GPa下超过一小时的含水流体拉曼光谱。请注意,光谱的基线已校正,强度已根据近3600 cm-1处的H2O峰高进行了归一化处理。

图 3 2800-3000 cm-1波长区域内从高温到低温还原的含CH4的含水流体和气相的拉曼光谱拟合结果。在C1实验中,锆石被用作压标。800和850 ℃的拉曼光谱是在加热过程中收集的,而400和25 ℃的光谱则是在达到最高温度后冷却过程中获得的。在C2实验中,没有使用压标,以消除潜在的硅酸盐干扰。600和700 ℃的拉曼光谱是在加热过程中采集的,而400和25 ℃的拉曼光谱是在达到最高温度后冷却过程中采集的。请注意,红色曲线表示拟合的CH4主峰,蓝色曲线表示拟合的肩峰。

论文信息:Cheng N., Chou I.-M.*, Chen Y., Duan Z., Wang X. and Yan H. (2025) Carbon-silicon species are unlikely in subduction-zone fluids. Communications Earth & Environment, 6.

Copyright?中国科学院深海科学与工程研究所 备案证号:琼ICP备13001552号-1

琼公网安备 46020102000014号

琼公网安备 46020102000014号

地址: 三亚市鹿回头路28号 邮编:572000 网站维护:深海所办公室 邮箱:office@idsse.ac.cn